medinlive: Welche Widerstände mussten Frauen für die ärztliche Ausbildung überwinden?

Monika Ankele: Exemplarisch zeigt das etwa eindrücklich die Biographie von Gabriele Possanner von Ehrenthal, die auch in unserer Ausstellung (im medizinhistorischen Museum in Wien, dem Josephinum, Anm. d. Red.) nachgelesen werden kann. Possanner, die 1860 geboren wurde, absolvierte zuerst eine Lehrerinnenausbildung in Wien und beschloss danach, Ärztin zu werden. Sie legte daraufhin eine Externistenmatura ab und ging in die Schweiz, da es dort für Frauen – vor allem für Ausländerinnen – bereits seit 1864 möglich war, zu studieren. In der Schweiz wurde ihr österreichisches Maturazeugnis allerdings nicht anerkannt, woraufhin sie die Matura noch einmal ablegen musste. Sie schloss ihr Studium in der Schweiz ab und hätte damit die Möglichkeit gehabt, in der Schweiz auch zu praktizieren. Doch Possanner ging zurück nach Wien, wo ihr abgeschlossenes Studium allerdings nicht anerkannt wurde. Sie durfte ihren Beruf also in Österreich nicht ausüben. Daraufhin verfasste sie unzählige Schreiben an Minister, Rektoren und Dekane, in denen sie um die Nostrifikation ihres Doktorats ansuchte – doch blieben diese ohne Erfolg. Schließlich wandte sie sich direkt an Kaiser Franz Josef.

In dem Schreiben an den Kaiser bat sie ihn, ihren Beruf in Österreich ausüben zu dürfen, und argumentierte, dass viele Frauen und Mädchen es scheuen würden, sich einem männlichen Arzt anzuvertrauen, wodurch sich die Leiden oft verschlimmerten. Der Kaiser stimmte ihrem Ansuchen zu, sofern der Vorstand der 1. Geburtshilflichen Klinik, Friedrich Schauta, ihre Fachkompetenz bestätigen würde – was dieser auch tat, und zwar für das gesamte Gebiet der Medizin und nicht nur für Frauenheilkunde und Gynäkologie. Doch im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen wurde ihr Doktorat nicht einfach nostrifiziert, sondern Possanner musste alle theoretischen und praktischen Prüfungen noch einmal ablegen. Am 2. April 1897 wurde sie, mit 37 Jahren, als erste Frau in Österreich-Ungarn zur Doktorin der Heilkunde promoviert und konnte daraufhin ihre eigene Praxis eröffnen, denn der Spitalsdienst war Frauen zu diesem Zeitpunkt noch verwehrt. Doch waren die Kämpfe, die Possanner führen musste, noch lange nicht vorbei, so wurde ihr zum Beispiel auch das Wahlrecht in der Ärztekammer verwehrt. Auch das musste sie sich erst erkämpfen.

medinlive: Wie sind die Ärzt:innen, gerade aus den Anfängen, im kulturellen Gedächtnis verankert? Und wie hat sich diese Darstellung in den Zeitläuften verändert?

Ankele: Tatsächlich ist es bis heute so, dass die Anfänge der medizinischen Ausbildung von Frauen und die Geschichte jener „ersten Ärztinnen“ im kulturellen Gedächtnis nicht sehr präsent oder stark verankert sind – außer, jemand interessiert sich im Speziellen dafür, was in den meisten Fällen wiederum Studentinnen, Forscherinnen und Ärztinnen, nicht aber ihre männlichen Kollegen sind. Im Jahr 2000 gaben die Historikerin Birgit Bolognese-Leuchtmüller und die Medizinerin Sonia Horn das Buch „Töchter des Hippokrates: 100 Jahre akademische Ärztinnen in Österreich“ heraus. So wichtig dieses Buch bis heute ist, wären doch weitere Forschungen in diesem Bereich und eine stärkere öffentliche Sichbarkeit wünschenswert. Auch wäre es wichtig, die Geschichte der Frauen in der Medizin stärker in die allgemeine Medizingeschichte zu integrieren, was bislang noch immer nicht der Fall ist.

So ist beispielsweise kaum bekannt, dass viele Frauen im Ersten Weltkrieg – wie Marie Desfours-Walderode – für die Österreichisch-Ungarische Armee als Militärärztinnen tätig waren und viele von ihnen im Krieg auch ihr Leben ließen. Das Ärzte-Kriegerdenkmal am Campus der Universität Wien, das 1937 errichtet wurde und einen verletzten Soldaten zeigt, der von einem verletzten Arzt versorgt wird, gedenkt aber ausschließlich den im Ersten Weltkrieg gefallenen Ärzten und schließt Ärztinnen aus diesem Gedenken aus. Es ist auch wenig bekannt, dass Frauen – noch bevor sie in Österreich zum Medizinstudium zugelassen waren – in den muslimischen Gebieten des Habsburgerreiches als Ärztinnen praktizieren konnten, da muslimische Frauen sich nicht von männlichen Ärzten untersuchen ließen.

Ungleichgewicht in historisch gewachsenen Sammlungen

Vor allem in Wien prägen die Wiener Medizinische Schule und damit Namen wie Ferdinand Hebra, Carl von Rokitansky und Josef Skoda das kulturelle Gedächtnis der Stadt – die Pionierinnen der Medizin nehmen hier nach wie vor, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle ein. Während wir im öffentlichen Raum immer wieder auf Statuen oder Büsten von Ärzten wie Theodor Billroth oder Guido Holzknecht stoßen, gibt es kein vergleichbares Denkmal in Wien für eine Ärztin. So gab es zwar unmittelbar nach dem tragischen Tod von Bianca Bienenfeld im Jahr 1929 die Initiative, ein Denkmal für sie zu errichten, doch wurde dieser Plan nie umgesetzt. Für das Gedenken an Ärztinnen finden wir die eine oder andere Gedenktafel, aber schon die Benennung einer Straße nach einer Ärztin stellt eine Ausnahme dar, wie im Falle von Gabriele Possanner, nach der eine Straße in Hietzing benannt ist. Dagegen fungierten Ärzte für zahlreiche Straßen als Namenspatron, denken Sie nur an die Skodagasse, die Van-Swieten-Gasse, die Frankgasse oder die Hebragasse.

Dieses Ungleichgewicht spiegelt sich auch in den historisch gewachsenen Sammlungen der Archive wider: Wo sich in den umfangreichen Nachlässen von Medizinern selbst Fotos und Postkarten aus dem Urlaub finden lassen, muss man nach den Spuren, die Medizinerinnen in den Archiven hinterlassen haben, sehr genau suchen. Hier bräuchte es auch eine kritische Sichtung der vorhandenen Sammlungen und weitere Recherchen nach Materialien, die dabei helfen könnten, einen umfassenderen Einblick in das Leben und Wirken der ersten Ärztinnen zu erhalten.

Allerdings wird seit einigen Jahren auch versucht, durch Preise, Stipendien oder auch Forschungseinrichtungen, die nach Ärztinnen benannt werden, diese im kulturellen Gedächtnis stärker als bislang zu verankern. So ist das „Center for Translational Research“ der MedUni Wien nach Anna Simona Spiegel-Adolf benannt, die sich Anfang der 1930er Jahre an der medizinischen Fakultät für angewandte medizinische Chemie habilitierte und 1931 eine Professur für physikalische Chemie an der Medical School der Temple University in Philadelphia antrat. Als Jüdin entzogen ihr die Nationalsozialisten 1938 die „Venia Legendi“. Spaziert man über das AKH-Gelände, ist ihr Name weithin sichtbar. Auf Initiative der Gesellschaft der Ärzte in Wien und des Alumni Clubs der MedUni Wien wird seit 2021 ein nach Dora Brücke Teleky benannter Award für herausragende Publikationen von PostDocs der MedUni Wien vergeben. Und nach Regine Kapeller-Adler ist seit 2023 eine Veranstaltungsreihe des Vereins zur Förderung von Wissenschaft und Forschung benannt. Darüber hinaus vergibt das Wissenschaftsministerium seit 1997 den Gabriele-Possanner-Staatspreis für Geschlechterforschung.

medinlive: Welche Leistungen und Errungenschaften, durchaus auch wenig publike, gab es denn seitens der Ärztinnen und Forscherinnen in der Medizin?

Ankele: Hier würde ich gerne die kritische Rückfrage stellen, welche Leistungen und Errungenschaften überhaupt Anerkennung finden und welche nicht, welche wir als nennenswerte Leistungen erachten und welche nicht. Wenn man liest, mit welchen Widerständen und Sexismen die ersten Studentinnen und Ärztinnen konfrontiert waren, dann ist es schon eine herausragende Leistung, diesem Gegenwind zu trotzen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Und darüber hinaus trotz der enormen Belastungen, der die Studentinnen und Ärztinnen in diesen ersten Jahrzehnten ausgesetzt waren, noch die Zeit zu finden, das Gegebene nicht einfach hinzunehmen, sondern sich für die Rechte von Frauen zu engagieren und stark zu machen – wie das beispielsweise Rosa Kerschbaumer oder Gabriele Possanner auch getan haben. Das erachte ich als eine große Leistung, die diese Frauen erbracht haben.

Bei der Frage nach konkreten wissenschaftlichen Leistungen möchte ich auf die Biochemikerin Regine Kapeller-Adler verweisen, die Assistentin am Institut für chemische Medizin war und Anfang der 1930er Jahre den ersten chemischen Schwangerschaftstest entwickelte, der ohne Versuchstiere auskam. Darüber hinaus veröffentlichte Kapeller-Adler zahlreiche wissenschaftliche Beiträge.

Regine Kapeller-Adler

Wer in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Schwangerschaft feststellen wollte, war üblichweise auf weibliche Mäuse angewiesen. Noch bis in die 60er Jahre wurde die so genannte Zondek-Aschheim Methode angewendet. Hier wurde mittels einer biologischen Reaktion (der Urin der potentiell schwangeren Frau wurde den Mäusen gespritzt) der Nachweis erbracht. Eine Wiener Chemikerin schuf Abhilfe. Der von ihr entwickelte Test wurde als Sensation gefeiert.

Regine Kapeller wurde 1900 im damaligen österreichisch-ungarischen Stansilau in Galizien (heute Iwano-Frankiwsk, Westukraine) geboren.Nach ihrer Promotion mit Auszeichnung in Chemie wurde sie unter anderem Assistentin am Institut für medizinische Chemie an der Universität Wien. 1933 entwickelte die ehrgeizige und als sehr fleißig geltende Kapeller (die nach ihrer Heirat mit Ernst Adler, ebenfalls Mediziner, eine Doppelnamen trug) einen chemischen Schwangerschaftstest. Dieser basierte auf dem Nachweis der Aminosäure Histidin. Sie wird von Schwangeren verstärkt ausgeschieden und verursacht eine rötliche Färbung, während Urin ohne Histidin intensiv gelb bis braun ist. Diese Entdeckung hatte neben der Schonung der Versuchstiere einen entscheidenden Vorteil: Die Geschwindigkeit. Was vorher Tage dauerte, war nun eine Angelegenheit von einigen Stunden.

Neben ihrer Forschungstätigkeit begann Kapeller-Adler zudem 1934, Medizin zu studieren, wo sie sich schnell mit ausgezeichneten Erfolgen bewährte. Im selben Jahr wurde sie Mutter. Und sie war wissenschaftlich hoch produktiv. „Bis 1936 publizierte sie insgesamt 35 wissenschaftliche Beiträge", so der Medizinhistoriker Herwig Czech von der MedUni Wien in einem Artikel der Tageszeitung „Der Standard“. „Das ist eine außerordentliche Zahl – vor allem für die damaligen Verhältnisse." Durch die NS-Dikatatur mit ihrer rassistischen Gesetzgebung wurde Kapeller-Adler der Abschluss ihres Medizinstudiums in Wien verwehrt. Schon vorher riet man ihr an der Universität von der Habilitation in Chemie ab, da sie es als Frau und Jüdin doppelt schwer haben würde. Und das, obwohl ihre Leistungen von den männlichen Vorgesetzten als außerordentlich gut bewertet wurden.

Glücklicherweise hatte sich Kapeller-Adler längst einen wissenschaftlichen Namen gemacht und konnte 1939 nach Großbritannien, konkret Schottland, fliehen. In Edinburgh arbeitete sie in diversen Positionen an der Universität, etwa am Department for Pharmacology. Auch ihr Mann konnte nach seiner Nostrifikation ab 1942 als Arzt arbeiten. 1991 starb Regine Kapeller-Adler 91jährig in der schottischen Hauptstadt.

Beachtenswert an den Biographien dieser ersten Ärztinnen sind auch ihre internationalen Kontakte und Netzwerke. Medizinerinnen wie Anna Simona Spiegel-Adolf, denen an der medizinischen Fakultät die Möglichkeit einer weiteren Qualifizierung wie beispielsweise eine Professur, nicht gegeben wurde, gingen ins Ausland, vor allem in die Vereinigten Staaten, und setzten ihre Karrieren dort erfolgreich fort.

Anna Simona Spiegel-Adolf

1893 in Wien geboren, promovierte sie 1918 zum Doktor der Gesamten Heilkunde. Sie habilitierte sich 1931 als zweite Frau an der medizinischen Fakultät für das Fach angewandte medizinische Chemie. Schon vorher,1925, heiratete sie den Neurologen Ernest Spiegel. Spiegel-Adolf hatte einen hohen wissenschaftlichen Output und erhielt 1931 die Professur für Physikalische Chemie und Kolloidchemie an der Medical School der Temple University in Philadelphia. 1938 entzogen ihr die Nationalsozialisten aufgrund ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit die „Venia Legendi“. Spiegel-Adolf blieb in den USA und wurde Vorstand des von ihr errichteten Instituts. 2010 wurde ein nach ihr benanntes Forschungsgebäude am Wiener AKH Campus eröffnet. Das „Center of translational research“ an der Medizinische Universität Wien soll grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisse schneller in die Praxis umsetzen. Es ist ausschließlich der Forschung gewidmet.

medinlive: Die Medizin anno 2023 ist seit Längerem weiblich geprägt: Welche Bedürfnisse haben sich in der Berufsausübung verändert? Oder: Wie veränderte sich der Beruf dadurch und wird sich künftig verändern?

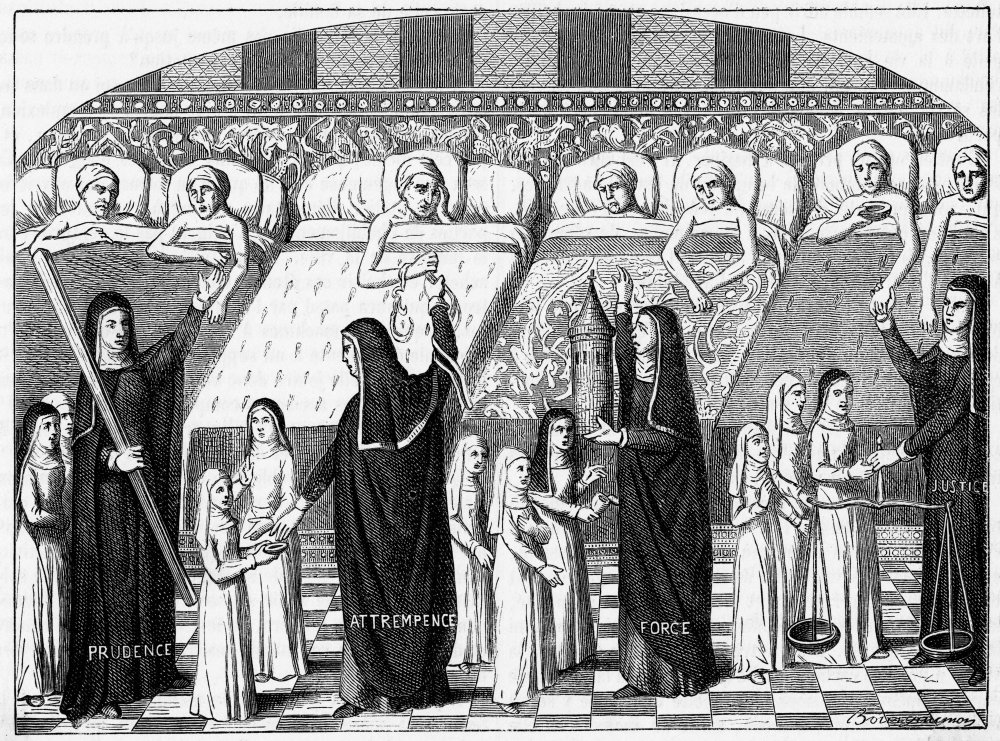

Ankele: Ich möchte hier nicht überholte Stereotype bedienen, die den Rückschluss nahelegen, dass die weibliche Prägung eines Berufsfeldes auch Änderungen in dieser oder jener Richtung mit sich bringen würden. Nur ließe sich vermutlich eines festhalten, nämlich dass weiblich geprägte Berufsfelder im Allgemeinen mit einer schlechteren Bezahlung einhergehen. Aus einer anderen, einer feministisch geprägten Perspektive auf die Medizin könnte man sagen, dass der Bereich der Medizin schon seit Jahrhunderten immer auch weiblich geprägt war, wenn man sich vor Augen führt, dass Frauen einen wesentlichen Anteil an der Pflege kranker Menschen, an der Weitergabe von Erfahrungswissen über Krankheit und Gesundheit und an der Umsetzung ärztlicher Anweisungen hatten und haben. Denken Sie nur an den Bereich der Volksmedizin oder an die Geschichte der Hebammen.

Mittlerweile ist es so, dass es – wenn auch nur geringfügig – mehr Studentinnen als Studenten an der MedUni Wien gibt. Doch wie schaut es bei den Professuren aus? Wie sind diese verteilt? Und in welchen medizinischen Fächern hält sich die männliche Dominanz bis heute besonders gut? Der bereits erwähnte Psychiater Richard Krafft-Ebing war zwar für die Öffnung des Medizinstudiums für Frauen, aber sprach sich zugleich auch gegen Frauen als Chirurginnen aus. Und in einem Zeitungsbericht von 1916 ist zu lesen, dass man sich bereits daran gewöhnt habe, von einer Ärztin behandelt zu werden, aber dass das Fach der Chirurgie auch weiterhin den Männern vorbehalten bleiben muss. So gab es auch unter den ersten Ärztinnen Fachgebiete, die eine besonders große Anziehungskraft auf sie ausübten, wie die Gynäkologie, die Zahnmedizin oder die Augenheilkunde. Viele Ärztinnen wählten auch den Beruf der Schulärztin oder Schulzahnärztin.

„Über den Tellerrand schauen“

Insgesamt lässt sich heute feststellen, dass sogenannte soft skills für die Ausübung des Berufs als zunehmend wichtig erachtet werden und ihre Vermittlung und ihr Training daher auch eine stärkere Einbindung in der Ausbildung von Mediziner:innen erfahren. So wurde im vergangenen Jahr darüber diskutiert, dass beim Mediziner:innen-Aufnahmetest soziale und emotionale Fähigkeiten einen höheren Stellenwert bekommen sollen als es bislang der Fall war. Das White Paper Lehre der Medizinischen Universität Wien von 2019 legt darüber hinaus fest, dass die Humanities – also geistes- und kulturwissenschaftliche Zugänge – stärker in das Medizinstudium integriert werden sollen.

Vor allem die aus dem englischsprachigen Raum zusehends auch in Österreich stärker rezipierten Medical Humanities fungieren hier als Schlagwort. 2015 wurde an der Charité in Berlin die erste Professur für Medical Humanities im deutschsprachigen Raum an einer medizinischen Fakultät eingerichtet und mit Heinz-Peter Schmiedebach, einem Mediziner und Medizinhistoriker, der zudem das Medizinhistorische Museum in Hamburg gegründet hat, besetzt. Und das ehemalige medizinhistorische Institut des Universitätsklinikums Bonn wurde 2017 unter der Leitung von Mariacarla Gadebusch Bondio in „Institute for Medical Humanities“ umbenannt, um auch hier eine Schwerpunktverschiebung in der Ausrichtung deutlich zu machen.

Meine Bemühungen als Historikerin an einer Medizinischen Universität richten sich vor allem darauf, die Studierenden dabei zu unterstützen, über den Tellerrand zu schauen, Denkräume zu öffnen, ein historisches Bewusstsein auch für die kulturellen Dimensionen ihres zukünftigen Berufs zu vermitteln und sie zu einem kritisch-reflexiven Denken zu motivieren. Gemeinsame Museumsbesuche, wie sie das neu wiedereröffnete Josephinum auch ermöglichen, können hierfür einen wichtigen Zugang bieten. Im Gegensatz zu Deutschland ist es in Österreich nach wie vor so, dass Medizingeschichte im Medizinstudium kein Pflichtfach ist, sondern nur als Wahlfach belegt werden kann.

Zur Person

Die Medizinhistorikerin Monika Ankele ist seit Ende 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin (Post-Doc) am Lehrstuhl für Geschichte der Medizin der OE „Ethik, Sammlungen und Geschichte der Medizin" der Medizinischen Universität Wien. Vorher war sie u.a. Kuratorin am Medizinhistorischen Museum Hamburg und arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die Geschichte der Psychiatrie und deren Institutionen.

Infos

„Wie man Ärztin wird" - Historische Perspektiven auf Frauen in der Medizin mit Monika Ankele und Daniela Hahn (Kuratorin): Mittwoch, 7. Juni 2023, 16 Uhr

Josephinum